用一个字证明你不是 AI,54 个高中生的回答

用一个字证明你不是 AI,54 个高中生的回答如果用一个字证明你不是 AI,你会选哪个字?

如果用一个字证明你不是 AI,你会选哪个字?

本文作者为摩尔线程天使投资人、中国初代 AI 投资人王捷。他于今年 8 月发表了《浮现中的 AI 经济》一文,对即将到来的 AI 经济进行了展望和解读。本篇文章是他近期对当前 AI 的思考的小结。

落在低处看众生,总有一天会重新站起来。

在当下,如果你问一个程序员关于 AI 编程的看法,可能会得到两种不同的答案。

作为一名 AI 领域的博士生,徐玉庄的经历比较特殊。本科毕业于国防科技大学,随后在部队工作了 5 年,接着在清华大学获得硕士学位,目前在哈尔滨工业大学读博。

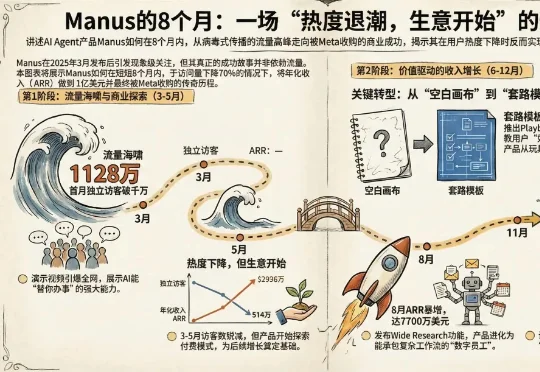

Manus被Meta收购的消息在AI圈刷屏了。 交易细节尚未完全公开,但Meta的态度很明确:它不仅要把Manus的能力整合进自家产品(包括Meta AI),还计划继续把Manus作为独立服务运营和销

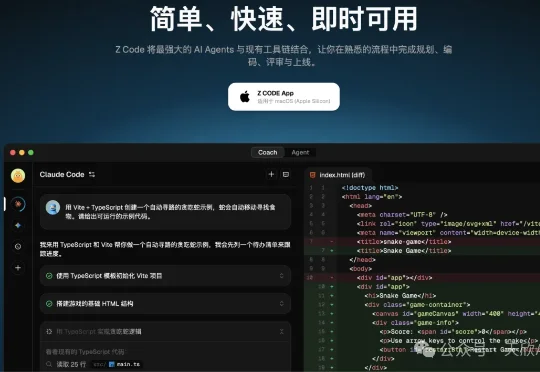

在 GLM-4.7 模型发布后不久,智谱又上线了一款全新理念的 AI 编程工具 Z Code。目前 Z Code 仍处于测试阶段,但在实际上手过程中,能感受到它与传统 AI 编程工具明显不同的设计思路。下载地址:https://zcode-ai.com/cn

在这精彩绝伦的一年的结尾,我们的老朋友:斯坦福大学计算机科学客座教授,前百度 AI 负责人,前谷歌大脑负责人吴恩达老师,发表了今年的保留节目:一封信,和一篇 2025 的人工智能领域年度总结。

大家好,我是艾逗笔。 今天我花了一天时间,招聘了 6 个 AI 员工,帮助他们走完了入职流程,给他们分配了工作权限,了解了他们各自的特点和能力,然后安排了一个工作间,让他们在一起开始干活了。

在刚刚落幕的“AI 闪耀中国 2025”科技人文秀上,吴晓波带来了一场不同于往年的“硬核”演讲。这一年,他深入 65 家企业的产业现场,勾勒出了一幅 AI 从“云端落地”的中国图景。